ブルー相とは

ブルー相は、らせんピッチの比較的短いキラルネマチック相と等方相の間に出現する液晶相で一般に以下の特徴を有する。

- 狭い温度範囲(典型的には1℃程度)

- 光学的に等方性

- 光学活性

- 3種類有り、低温よりブルー相 I 、ブルー相 II 、ブルー相 III と呼ばれる

- ブルー相 I は体心立方、ブルー相 II は単純立方、ブルー相 III は等方性の対称性を有する

- ブルー相 I と II の単位格子の格子定数は200〜300 nm程度で、紫外・可視域にブラッグ回折を示す

ブルー相の黎明期

今から約120年前の 1888年にReinitzerとLehmannによって液晶が発見されたことはよく知られているが、彼らの間で交わされた手紙の中に既にブルー相の目撃と思われる記述がある。コレステリック化合物を等方相から徐冷すると、キラルネマチック(コレステリック)相に相転移する直前に一瞬青っぽい散乱が見える。この微妙な現象を液晶発見者のReinitzerは見逃さず手紙に記していたのである。しかしながら、ブルー相が固有の液晶相として学術的に認知され始めるにはそれから80年以上も要した。この長いタイムラグは、ブルー相が長年にわたりいかに影の薄い存在であったかをよく表している。特に1922から1956年の34年間はブルー相に関する報文を全く見いだすことができない。ブルー相が特に人目を引くことがなかった原因は、最も液晶らしい性質である複屈折を有していないことと発現温度範囲の極端な狭さ(典型的には1℃程度)にあった。人々は80年以上にわたり、奇妙な現象に度々出くわしながらもそれはキラルネマチック相の準安定状態によるものと信じ深く追求することはなかった。

1970年から1990年にかけて、この誤解が解かれ、ブルー相研究の突然の隆盛が特に物理の分野で起こるとともに物質科学史上特筆すべきフラストレート相(frustrated phase) の発見につながった。ここで、その誘い水となったのが1950年代の液晶化学の発展であることを忘れてはいけない。液晶の応用が全く予見できていないこの時期に、英国の化学者Grayはコレステリック化合物の相転移を系統的に調べ、Reinitzerも見た上記の奇妙な現象が多くのコレステリック化合物で共通して起こることを見いだした1)。そして、1969年、Saupeがブルー相研究史上最も先見性のある提案を行った2)。彼は、この状態が異常に大きな光学活性を示しながら光学的には等方性であるという実験事実に着目し、キラル分子のねじれ構造が三次元的に拡張してできた巨大立方晶という斬新なモデルを提示したのである。このモデルは最終的には細かい点で間違っていたが、大筋において的を射ていた。一次元の秩序をもつキラルネマチック相と無秩序の等方相の間に三次元秩序を有する状態が存在するというモデルは、相当に大胆な仮説であったことは容易に想像できる。まだブルー相が闇の中にあり、「ブルー相」という名称すらなかった時代におけるこの鋭い洞察は敬服する他ない。

1973年、CoatesとGrayはこの奇妙な状態を指すのに「ブルー相」という名称を登場させ、液晶相の一つとして扱い始めた3)。そしてついに、ブルー相の本格的な研究の幕開けとなった。Web of Scienceを使って”blue phase”または”blue phases”というキーワードで検索すると、1970年代7件だったブルー相に関する論文が1980年代に174件、1990年代に232件とその後ブルー相研究が急激に発展したことがわかる。

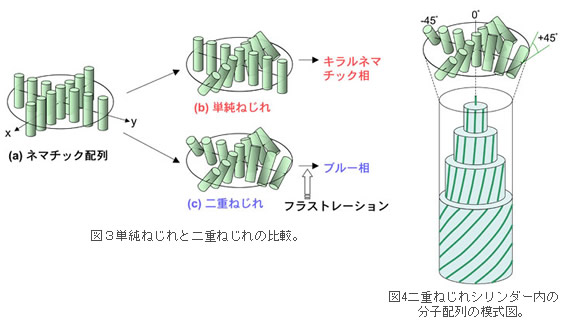

単純ねじれと二重ねじれ

光回折実験の結果、ブルー相は光の波長(数百nm)程度の格子定数の巨大な立方晶を形成していることが実証された。そうなると一つの単位格子の中に107個もの分子が入っていることになる。ブルー相研究が直面した最大の問題は、これほどの多数の分子が格子中でどのような配列構造を形成しているか、であった。その配列の基本形態は「ねじれ(twist)」である。ここで、そのねじれが織りなす分子配列構造について紹介する。

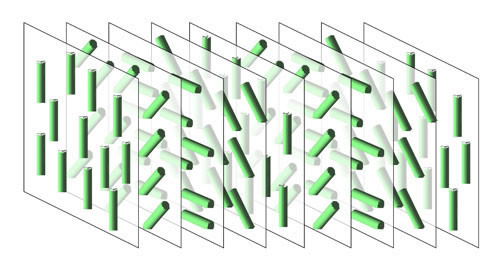

キラルネマチック相は図1のように分子配列にらせん構造を有している。このような構造は自然界に多く見られ、代表的な分子組織構造のひとつである。らせん構造を形成する液晶相は一般にキラル分子から構成されている(あるいはキラル分子を含んでいる)。キラル分子同士の分子間相互作用により、棒状の液晶分子がその長軸を互いに平行に配列させるより少しねじれた状態の方が安定となり、そのねじれる向きが全ての分子間で同じであることがらせん構造の形成の原因と理解されている。この場合、分子配列のねじれは、分子ラテラル方向(長軸に垂直方向)の一つの軸に沿って形成される、いわゆる単純ねじれ(simple twist)である。ところが、分子1個に着目すると、分子は長軸周りに高速で回転しており、分子間相互作用は全ラテラル方向に等方的に作用するはずである。したがって、ラテラル方向に隣接する全ての分子に対してねじれ配列を誘起するはずである。単純ねじれでは、ねじれを誘起しない方向ができてしまう。

図1キラルネマチック相における分子のらせん配列

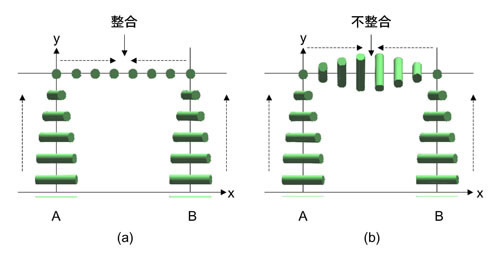

では、なぜキラルネマチック相は単純ねじれをとるか?図2を見ていただきたい。いまx軸上に棒状分子を長軸がx軸に平行になるように並べる(分子長軸に沿ってはねじれ配列はない)。x軸上のA地点から分子をy軸に沿ってねじれながら配列させる。Aからx軸上のある程度離れたB地点からも同様にy軸に沿ってねじれ配列させる。ねじれが90度になったところで今度はx軸に沿って両方向から互いに出会うように配列させる。ここで、ねじれはy軸に沿ってのみ形成される単純ねじれを適用すると、分子はx軸に沿ってはねじれずに向きをそろえたまま配列するので、A、Bの両方向からきた分子の向きは図2(a)のように一致する(向きを変える地点でのねじれが90度以外でもこれは成立する)。

ところが、y軸だけではなくx軸に沿ってもねじれを形成させると図2(b)のように出会った地点で向きが合わなくなる(A、Bの距離がちょうどねじれの半ピッチの場合を除けば)。これらの操作を全空間で行うと何が言えるか?単純ねじれを適用させると、ある地点での分子の向きが決まると任意の位置の分子の向きは配列操作のルートに依らず決定でき、全空間の分子の向きが規定できる。

すなわち、分子を三次元空間に連続的に配置できることになる。ところが、二軸に対してねじれを形成させると。ある地点での分子の向きが決まっても、別の地点の向きは図2(b)のように配列させるルートに依存して異なることになる。すなわち、二軸方向のねじれを全空間に適用すると、必ず分子の向きが不連続になる欠陥が生じることになる。この欠陥の発生を避け連続体になろうとするトポロジー的な要請がキラル液晶がねじれ配列を一軸のみに自発的に限定する理由である。

図2ねじれ配列におけるフラストレーション。(a)単純ねじれの場合、

任意の距離離れたA, Bからの配列操作で不整合は生じない。(b)二重ねじれの場合、不整合が生じる。

ところが、単純ねじれでは本来あるねじれ軸以外の方向のねじれ力が抑圧されることになる。では、このねじれ力が大きくなると何が起こるか?分子の全てのラテラル方向にねじれを誘起させると図3(b)のような配列になる。この配列は二重ねじれ(double twist)と呼ばれている。完全な二重ねじれは中心の分子とその周囲のみで、半径方向に広がるにつれ二重ねじれは薄まる。中央付近の分子は、全てのラテラル方向のねじれが許容されているという点で単純ねじれよりも安定である。この安定領域のみで形成される高次構造体が、図4に示す二重ねじれシリンダーである。二重ねじれは広域に拡張すると欠陥が生じるため、二重ねじれシリンダーは空間を連続で埋める基本構造にはなり得ないのは上述の通りである。ところがブルー相、はその不整合をもったままで二重ねじれシリンダーを基本構造としているのである。